Elaborar um livro com as crianças permite conhecer mais a própria comunidade, socializar conhecimentos locais e produzir com qualidade em um projeto colaborativo

Entrevista com Marie Ange Bordas

Revista avisa lá: Conte um pouco sobre a ideia desse projeto dos livros e seu processo colaborativo.

Marie Ange Bordas: O Projeto Tecendo Saberes é uma extensão natural de diversos outros projetos colaborativos de arte e mídia que desenvolvi a partir de 2001 em diferentes países, principalmente com comunidades afetadas por deslocamentos forçados e conflitos no continente africano, na Europa e no Sri Lanka. A base de todos os projetos é sempre a convivência, o estar junto no cotidiano, propondo espaços de respiro, escuta e reflexão através da práxis artística.

Como artista, o que move meu estar no mundo é exatamente a subversão, a possibilidade de mediar encontros e promover narrativas menos hegemônicas. Na convivência, entender os desejos de cada lugar e compartilhar as ferramentas que domino para construirmos juntos.

Marie Ange Bordas Projeto Tecendo Saberes

Artista multimídia, escritora, jornalista e educadora, desenvolve projetos colaborativos de arte, literatura e mídia com jovens e crianças do mundo todo.

Histórias da Cazumbinha (Cia. das Letras), Manual da criança caiçara (Peirópolis), Manual das crianças do Baixo Amazonas e Manual das crianças Huni (Projeto Tecendo Saberes), livros fotoilustrados voltados ao público infanto-juvenil, são uma parte desses projetos por ela idealizados e desenvolvidos.

O Projeto Tecendo Saberes tem por objetivo promover a valorização e a difusão das culturas tradicionais brasileiras através do olhar das crianças e de seus saberes e fazeres. Com uma estrutura de manual lúdico e científico, os livros abordam o patrimônio imaterial – língua, culinária, arte, lendas, crenças, contos, brincadeiras etc. – de cada comunidade, além de estabelecer relações com questões ambientais, geográficas e históricas destacadas.

Por meio de um processo dialógico, o conhecimento é tecido através de atividades lúdicas, muita conversa e troca, estimulando as crianças e jovens dessas comunidades a protagonizar o processo de levantamento, produção e representação dos aspectos de seu cotidiano. Saberes que levam em consideração as tradições dos mais velhos, mas agregam a elas os saberes, fazeres e vivências dessa nova geração.

Fonte: www.tecendosaberes.com

De retorno ao Brasil em 2006, fui chamada para participar de projetos com comunidades tradicionais, sobretudo quilombolas, e percebi que as narrativas desses projetos tendiam a representar essas crianças a partir de um olhar adulto e exógeno, reduzindo-as a uma certa noção de identidade “tradicional”, que não fazia jus à riqueza de tudo que eu aprendia no meu convívio com elas. Para essa percepção convergiu a reclamação de vários professores dessas comunidades sobre a falta de materiais didáticos que contemplassem suas realidades, nos quais suas crianças se sentissem representadas. Levando tudo isso em conta, decidi criar livros que pudessem fazer com que essas crianças entrassem nas escolas e livrarias do Brasil através de seus saberes e fazeres e não apenas como “objetos do estudo da diversidade brasileira”.

Por exemplo, para entender esse processo, vou contar sobre uma experiência que se repetiu em diversas comunidades quilombolas pelo interior do Brasil, mas também na Colômbia. Quando chego para conversar, normalmente os mais velhos reclamam: “As crianças não querem saber de nada, não ligam para nossa tradição, não querem aprender nosso artesanato, nossas danças…”. Que é o discurso padrão folclorista, que percebe a tradição como algo estanque que precisa ser repassado de maneira idêntica ao passado. Quando você começa a trabalhar com as crianças, entende que a identidade cultural delas vai muito além disso: “Ah, não danço jongo, nem sei samba de roda, mas eu gosto do ritmo tal e misturo com a música tal”. Essa identidade cultural está implícita no conhecimento que elas têm de seu entorno, nas suas brincadeiras, na sua relação com a natureza ou com as tecnologias locais. Isso tudo surge claramente quando as crianças se tornam protagonistas desse resgate do que os mais velhos chamam de tradição.

E como começa esse processo de trabalhar com as crianças e suas comunidades?

A ideia inicial era criar uma série contemplando várias comunidades tradicionais de norte a sul do Brasil, mas, na prática, os livros foram se realizando ao sabor dos encontros pelo caminho.

O Histórias da Cazumbinha nasceu da minha amizade com Meire Cazumbá, filha do Quilombo do Rio das Rãs na Bahia, e de nossas trocas com as crianças de lá.

O Manual da criança caiçara aconteceu a partir da demanda de professores caiçaras de uma escola pública no litoral sul de São Paulo que me conheciam e pediram ajuda para criar uma apostila que contemplasse a cultura caiçara. Eles já tinham um histórico de terem criado uma escola caiçara, que ficou dois anos funcionando e depois fechou, e são ativistas muito implicados politicamente. Aproveitei o Prêmio Interações Estéticas do Ministério da Cultura (MinC) para viabilizar a criação de um livro no lugar da apostila.

Outro prêmio do MinC, Circulação Literária, permitiu levar o Histórias da Cazumbinha e o Manual da criança caiçara para várias escolas, sobretudo em comunidades caiçaras e quilombolas, na Bahia, Pará, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. Nessa viagem ao Pará, a semente dos próximos livros foi plantada no encontro com professoras de comunidades quilombolas extrativistas no município de Óbidos, que vieram com a mesma demanda: “Temos vários projetos locais, mas todo o material que vem para a escola é de fora”.

É inegável que nesses últimos 12 anos vários programas do governo federal na área da Educação e da Cultura, como o Mais Educação¹, possibilitaram que professores Brasil afora desenvolvessem inúmeros projetos. Então gosto de frisar que os livros nasceram de uma demanda de professores que no âmbito local já realizavam coisas incríveis.

Pensando no meu papel de artista como mediadora-articuladora entre mundos, o projeto também nasceu da vontade de trazer essas culturas para o dia a dia das crianças das grandes cidades pela “porta da frente”. Quer dizer, a partir de materiais de alta qualidade “ética e estética”, que trouxessem de fato a voz das crianças envolvidas e entrassem nas livrarias e escolas não apenas para suprir cotas de “falar da diversidade”, mas também pela qualidade e capacidade de comunicar com as crianças. Apesar dos grandes avanços que vieram com a Lei 10.639/032, ainda vejo que muitas escolas e o próprio mercado editorial continuam a tratar das questões das culturas tradicionais de forma generalizante (calcada num olhar ainda etnocêntrico e redutor): “Vamos estudar os índios” ou “Vamos estudar os negros”, como se fossem “categorias” únicas, recortadas de suas especificidades e do contexto sócio-histórico.

1 O Programa Mais Educação (Decreto 7.083/10) constitui-se em estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da educação integral.

2 Torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do Ensino Fundamental até o Ensino Médio.

Não é uma criança real, singular, que pertence a uma comunidade específica.

É, exatamente, não é aquela criança de carne e osso, detentora de toda uma subjetividade e cultura; é, simplesmente, “o índio”, “o negro”.

Meu princípio básico é de que o preconceito nasce da ignorância, e a ignorância é não conhecer ou conhecer já de forma deturpada. Temos de questionar ainda na infância essas dinâmicas redutoras que revelam tanto a cultura da exclusão que marca a sociedade brasileira.

Essa é a ideia da criança e sua comunidade como protagonistas?

O protagonismo dos implicados, sua escolha dos conteúdos a partir dos quais querem ser representados está na gênese de todos os meus projetos. É minha maneira de estar no mundo, como mediadora e não como detentora da representação do “outro”.

Quanto às crianças, quando elas protagonizam esse processo dentro de suas comunidades, elas também renovam o próprio conceito de tradição, libertando-o do ranço de simplesmente preservar o patrimônio dos mais velhos e colocando-o em movimento, ressignificando esse repertório cultural ao sabor de sua contemporaneidade. Essa atuação das crianças abre espaço para um diálogo intergeracional que acaba fortalecendo toda a comunidade.

No processo de construção do Histórias da Cazumbinha³, isso ficou muito claro. Como o Rio das Rãs é uma comunidade pequena, os personagens utilizados nas histórias desse livro eram os avós das crianças que criaram as ilustrações comigo. Porque a Meire Cazumbá, que escreveu, falou de sua infância nos anos 60, e os heróis dela eram os adultos na época e agora são os avós e bisavós dessas crianças e estão lá velhinhos. E de repente, através das histórias, esses “velhinhos” são redescobertos como “o maior vaqueiro da caatinga” ou “a melhor benzedeira do São Francisco”. Depois de quase dois anos, a gente voltou lá e essas crianças estavam brincando de “Suupeeeervaqueiroo do sertão”, “supermandacaru espinhudooo”…! Elas haviam expandido seu repertório, digamos assim.

Mas mudou com essa fusão, com o repertório da modernidade, o súper, o herói…

É, vai mudando, são reapropriações culturais a partir de várias fontes. Esse processo colaborativo funciona de várias maneiras. Nos manuais que elaboramos, mais importante do que “a criança tirou a foto, a criança desenhou”, o fundamental é que o conteúdo veio dessa convivência e veio delas. As crianças querem falar de si e eu posso ser uma ferramenta para (re)despertar esse olhar mais “amaravilhador” para as coisas que são do dia a dia, para o reconhecimento de sua própria riqueza.

3 O primeiro livro dessa série, em parceria com Meire Cazumbá, editado pela Cia. das Letras em 2010 sobre as crianças de uma comunidade quilombola.

Reconhecer sobre qual conteúdo se vai falar, contar e desenhar?

Tudo, tudo. Eu tenho uma metodologia de trabalho bastante orgânica, que começa sempre com algumas provocações. Começa assim: “Vamos fazer lista do que é que tem aqui. Se viesse um marciano aqui, o que vocês diriam?”. É comum as crianças dizerem “Não tem nada aqui”. Eu digo: “Mas se um marciano chegar aqui, vocês acham que ele sabe o que é mandioca? Ele sabe como vocês fazem xixi?”. Em cada lugar são grupos diferentes. Por exemplo, o Manual das crianças do Baixo Amazonas foi produzido em cinco comunidades – começamos em sala de aula, mas expandimos para a comunidade. Em Cachoeira Porteira (PA), apresentamos o projeto para crianças do 5o e 6o anos e do Programa Mais Educação e foi feito um grupo com quem queria participar. Para o Manual da criança caiçara, houve uma parceria com a Associação de Jovens da Jureia. Começamos com crianças envolvidas nessa associação e elas foram chamando os amigos, irmãos e primos. Ali eu não tive nenhuma entrada pela escola.

Tudo depende do lugar. O importante é não cair de paraquedas num lugar já tendo predefinido que vou trabalhar na escola tal. Para ser de fato colaborativo, o processo tem de se adaptar às dinâmicas de cada lugar.

Podemos dizer que uma das consequências desse trabalho é que as crianças mudam também seu senso estético?

Mudar não, mas expandir. Por isso que trabalho com a sensibilização artística e com a alfabetização visual. A linguagem visual tem a própria escrita, seu léxico, seus códigos, que precisam ser aprendidos para pelo menos se entender criticamente como as imagens dominantes no mundo são construídas.

Eu tenho o domínio de algumas ferramentas – a escrita jornalística, o uso de mídia, do som, da linguagem fotográfica, da linguagem do vídeo – e partilho com as pessoas implicadas nos projetos esses meus saberes, para que elas também possam utilizá-los para se representar. Acho que o importante é menos a questão técnica, que está cada vez mais facilitada, e mais o desenvolvimento do olhar crítico e da observação.

O que é observar? É, de fato, perceber o que estamos vendo, seus detalhes, formas. Os desenhos das crianças acostumadas a observar a natureza são geralmente impressionantes, porque têm perspectiva, têm singularidade… Uma árvore não é uma árvore estereotipada, um símbolo que serve para todas; ela é uma palmeira, um pé de cupuaçu, uma mangueira.

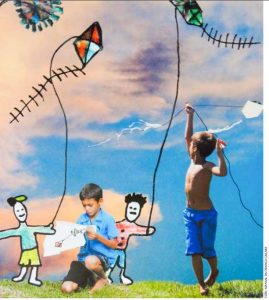

Uma coisa muito interessante que você faz nos livros é essa composição das imagens, os desenhos com as fotos compondo uma ilustração. Tem uma valorização desse desenho.

Como artista audiovisual, há muito tempo trabalho no cruzamento de várias mídias e com alfabetização visual, buscando criar uma “língua franca” que ultrapasse as barreiras da escrita – por isso a escolha das fotoilustrações. Consciente de que no Brasil é raro que crianças indígenas ou negras se reconheçam nos livros aos quais têm acesso, não queria, nesses manuais, restringir a ilustração à minha representação exógena dessas crianças ou desses lugares, fosse ela em foto ou em desenho. Por isso optei por trabalhar com as crianças na construção da maior parte das imagens do livro de diversas formas.

Conta um pouco como é esse processo com a fotografia.

A escolha pela fotografia é uma opção artística, mas sobretudo política, assim como a proposta de que as crianças se desenhem. Simplificando bastante, eu quero que as crianças se reconheçam da forma mais direta possível, que uma criança negra esteja na capa de um livro de circulação nacional e que outras crianças se reconheçam nela. Aqui, nem vou entrar na questão da subjetividade da fotografia e suas implicações!

Na prática, cada lugar é um lugar. Ensinamos sempre noções de fotografia, mas depende muito do equipamento disponível, do número de crianças. A primeira coisa é formar o grupo, sentar junto, conversar, começar a pensar o conteúdo a partir de vários jogos e brincadeiras para começar a pensar nos temas e delinear o projeto. As crianças dizem: “Olha, a tia tal sabe das ervas; o vô sabe do artesanato tal; tem que fotografar o peixe do fulano…”. Começamos assim, fazendo um mapeamento do lugar com as crianças. No momento em que começamos a levantar esses conteúdos, elas vão desenhando e fotografando. Por exemplo, no Manual das crianças Huni Kui4, a maioria das fotos é das crianças.

Algumas fotos são da Gabriela Romeu, jornalista, que também fez o texto do livro. Mas como lá o grupo era menor, mais crianças puderam fotografar.

Muito do conteúdo dos livros nasceu de situações espontâneas com as crianças. Por exemplo, você está na rede às oito da noite e chega uma criança com uma arraia morta: “Olha tia, achei uma arraia. Tu não tinha entendido o que é o esporão, vou te mostrar o que é o esporão da arraia”. Vem um bando junto; ali, fotografamos, juntamos histórias de arraia e dali surgiu uma página nova sobre “perigos aquáticos”. De repente uma criança me acorda com um desenho: “Tia, eu desenhei tal coisa”. Eu digo: “Gente, que desenho bacana, como vou deixar isso fora do livro?”.

Funciona de várias maneiras, esse lado orgânico das coisas que vão vindo e vamos editando in loco. Às vezes as crianças é que vão orientando: “Poxa, tem a história do bezerro, vamos lá fotografar o bezerro!”, “Ah, a gente tem a história das meninas que se perdem na caatinga, onde é que vocês acham que tem uma paisagem assim que representa a caatinga…”.

4 O quarto livro da série, sobre as crianças de uma comunidade indígena do Acre, publicado pelo Projeto Tecendo Saberes em 2015.

Desde que você começou esse tipo de trabalho, agora sente diferença em relação ao uso da tecnologia e ao resultado do produto?

Agora tem mudado muito; hoje em dia as pessoas usam o celular, querem ver a foto na hora. São 20 anos trabalhando com fotografia e no início me deparei com pessoas que nunca tinham se visto em uma fotografia. Isso mudou bastante. Mas o impacto da sua imagem impressa em um livro ou registrada num vídeo ainda é grande, pois essas mídias são vistas como espaços de privilégio. O livro? O livro é uma coisa que é da escola, que não pode sujar, meio sagrado. Assim como o filme, que mostra aquelas pessoas “da televisão”. Uma das coisas que deixam as pessoas mais impressionadas nas comunidades é que eu realmente volto para mostrar o resultado – editado, publicado, tornado produto midiático para o mundo. Infelizmente elas estão acostumadas com pesquisadores, artistas e jornalistas que passam, pesquisam, documentam e tal e nunca dão algum retorno.

Nesses processos, atuo como um mediador que oferece ferramentas para ajudar as pessoas a perceber melhor seu entorno e talvez a questionar um pouco as imagens que o mundo do consumo lhes oferece. Acho que isso é muito importante; isso é uma postura de vida quase libertária atualmente – conhecer, observar e valorizar melhor o local onde se vive para construir a própria leitura de mundo (e viva Paulo Freire!). É uma metodologia que posso levar para qualquer lugar, de uma escola particular num bairro privilegiado de São Paulo a um convento na África do Sul!

Fale mais da observação. Esse tema nos interessa. Principalmente no viés do professor que precisa aprender a olhar a criança, por exemplo, na observação da brincadeira. O que as crianças aprendem, descobrem, veem de novo?

Quando você fala que os professores têm dificuldade de olhar as crianças, penso que é um mal da modernidade. A gente vê, mas não enxerga; ouve, mas não escuta. Diz que se comunica, mas na verdade se trumbica num mundaréu de interfaces! Isso independe de idade, classe social, profissão; perpassa tudo.

Tem cada vez mais pessoas desligadas do seu entorno. Saber observar é fundamental. Por isso gosto das dinâmicas da alfabetização visual. Já trabalhei com alguns professores que reclamavam de que “as crianças não prestam atenção” e, quando fizemos exercícios de observação, mal conseguiam discernir dois ou três elementos de uma imagem.

Vamos dar tempo ao olhar! É uma brincadeira que eu faço com as crianças: “O que precisa para fotografar?”. E elas respondem: “Máquina, impressora, luz”. Que mais? Precisa do OLHO, minha gente! Precisa de um olhar atento, precisa dar tempo para enxergar de fato. O processo das sensibilizações passa por isso: dar um tempo. As crianças indígenas ainda sabem olhar e desenham com detalhes, com perspectiva.

Quem faz o detalhe é quem dá tempo ao mundo. Nos desenhos você percebe uma diferença. As crianças do meio urbano desenham uma árvore quase sempre igual, redonda com maçãs. Na Amazônia, a árvore não é só uma árvore qualquer, peixe não é peixe qualquer. Peixe é pirarucu, jaú, piranha, é outra coisa. A observação tem a ver com a relação estabelecida com seu entorno. Eu acho que, antes de falar “as crianças isso, as crianças aquilo”, os professores têm de pensar que precisam situá-las e contextualizá-las no mundo que lhes é comum.

Como é a repercussão desses livros entre as crianças que não são dessas comunidades?

Essa é uma questão que me é muito cara, pois um de meus objetivos é de fato subverter a maneira como as crianças da cidade percebem aquela cultura, que normalmente elas aprendem a reconhecer como “outra”, minoritária ou exótica. A criança que elas veem nesses livros e vídeos é uma criança agenciadora da própria vida, orgulhosa de sua cultura, produtora de saberes, que tem muito a lhes ensinar e que, apesar de viver em situações distintas, divide com elas desejos e rotinas comuns a qualquer infância. Neste sentido, tenho ficado muito feliz com a repercussão dos livros nas atividades que fazemos em bibliotecas públicas ou escolas aqui em São Paulo. Passado um primeiro estranhamento, a maioria das crianças fica perplexa com “o tanto de coisas que essas crianças sabem fazer!”. Em alguns lugares, depois de verem os filmes das crianças criando seus brinquedos e artefatos, saíram correndo para achar pau para fazer arco e flecha. “Viu como ele faz? Vamos tentar também?”

Em compensação, outras experiências nos mostram o quão longo ainda é o caminho que temos de percorrer. Por exemplo, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, mostrei a capa do Manual das crianças do Baixo Amazonas e perguntei para as crianças o que elas viam na imagem. Primeiro um silêncio; depois, algumas responderam: “Tem rio, floresta e um índio”, “Tem uma pessoa pobre”. Aquelas crianças cariocas não reconheciam um menino quilombola pulando em um rio como simplesmente uma outra criança brincando…

Então as escolas urbanas também podem aproveitar para conhecer como vivem as crianças de outras áreas do País?

Com certeza! Os livros são ótimo material para suscitar debates, aprender conteúdos em diversas disciplinas e, de quebra, promover a cultura do respeito pela diferença e um olhar menos paternalista sobre a diversidade. Por exemplo, a maior parte dos brasileiros conhece a Região Amazônica apenas pela natureza, e não pelo fator humano. Nos livros feitos no Pará e no Acre, quebramos alguns estereótipos comuns sobre a região (até mesmo históricos), criando um material com foco na presença humana, nos conhecimentos e na história de vida das pessoas que lá habitam.

Quais seriam as fortalezas das crianças dessas comunidades?

Elas estão mais involucradas no dia a dia de suas comunidades, com responsabilidades, mas também com maior agenciamento de seu tempo. Essas crianças têm no dia a dia mais possibilidades de escolha – se eu vou ou não pescar, como vou usar meu tempo, se vou lá buscar a faca do meu pai pra gente caçar, comer peixe, nadar no rio… Claro que sem romantizações!

Elas mesmas reconhecem não ter muitas das oportunidades que as crianças urbanas têm.

Você falou que retorna para mostrar o livro. Essa edição já é outra formação, certo?

Essa é a terceira etapa do projeto – voltar às comunidades para lançar e distribuir os livros. Nesse momento, também realizo oficinas com professores, não só para discutir o uso do livro em sala de aula, mas também para compartilhar as metodologias que podem ser aplicadas a seus projetos locais. Em alguns lugares, os coordenadores pedagógicos pedem para reproduzir o conteúdo para a rede, e eu rebato instigando-os a criar seus repertórios locais.

Quando lançamos o livro no Mondongo, a pequena escola encheu-se de gente – entre tantos, nossa musa, Vó Luzia, aos 95 anos a matriarca do projeto. Ao ver o livro e os vídeos, ela chorou e disse: “Agora eu posso morrer, está tudo aqui!”. Não sei se tudo, mas de fato lá estão os netos dela, suas cantigas, seus vizinhos, sua sabedoria, a riqueza de toda uma vida.